Por Luis Cifuentes Seves

Advertencia

El tema a cuya reflexión intento aportar mi grano de arena surge en circunstancias en que la universidad está viviendo una crisis paradigmática de duración y resultado inciertos, en el marco de un mundo de dudoso futuro. Pisamos sobre terreno extremadamente escarpado e inestable.

Una idea nada nueva

El académico chileno Prof. Sebastián Edwards, con distinguida trayectoria en la Universidad de California campus Los Ángeles, ha resucitado recientemente la idea de transformar a la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas (FCFM) de la Universidad de Chile en un instituto tecnológico superior separado de su tronco institucional histórico.

Partamos señalando que esta facultad, incluida su más conocida Escuela de Injeniería (así es, con jota) fue fundada (1842) e instalada (1843) junto con la universidad, de modo que su periodo de asociación supera los 180 años.

Hablé de resucitación. En efecto, la idea no es nueva. En los años 90 se habló de crear lo que medio en broma se nombró “el MIT chileno”: el Mapocho Institute of Technology (el MIT original es el Massachusetts Institute of Technology). Esta propuesta se fundamentó, entonces como ahora, en la notoria capacidad demostrada por la FCFM de producir publicaciones científicas en revistas internacionales de alto impacto, de tener entre sus académicos a ganadores de Premios Nacionales en ciencias y ciencias aplicadas y de distinciones internacionales de similar calado, de ganar fondos concursables estatales para investigación, de atraer fondos privados nacionales e internacionales para proyectos tecnológicos de mediana y gran escala (la afluencia de la facultad es innegable) y de producir profesionales de destacada trayectoria en sus ámbitos de competencia.

En específico, algunos de sus departamentos académicos han figurado consistentemente en rankings mundiales. Como ejemplo señero, en el rubro Minería y Minerales, su Departamento de Ingeniería de Minas figura a la fecha en el lugar número 9 del mundo en el ranking QS y en el rango 51-75 en el muy demandante y objetivo ranking ARWU (Shanghai Jiao-Tong). Por otra parte, la producción de la FCFM en Astronomía, Astrofísica y Matemáticas, entre otras disciplinas, es también ampliamente reconocida.

Dado que existen unas 25 mil universidades en el mundo, de las cuales alrededor de 3 mil son “complejas”, es decir con una fuerte actividad de investigación, la figuración mencionada es más que digna de mención.

Sin embargo, la noción del MIT chileno ha sido examinada y archivada. No es cosa de llegar y eliminar su muy larga imbricación con la Universidad de Chile.

De la multidisciplinariedad a la pérdida de sentido

¿Qué le faltaría al MIT chileno al emprender su bien intencionado pero incierto viaje desconectado de su nave madre? La respuesta de muchos es que carecería del respaldo multidisciplinario que debería caracterizar a una universidad compleja.

En principio, la colaboración entre facultades disímiles en proyectos de trascendencia social debería ser beneficiosa y hasta indispensable. El desarrollo de una nueva tecnología en una región determinada del país no podría realizarse exitosamente sin estudiar sus impactos ambientales y culturales, donde las ciencias básicas, las ingenierías, la sociología, la antropología, la geografía y otras disciplinas deberían construir o iluminar el camino.

De hecho y como ejemplo a destacar, a partir de iniciativas académicas y estudiantiles que convocaron el apoyo de la FCFM, se logró crear un espacio de interculturalidad conocido como Subdirección de Pueblos Indígenas, que ha influido positivamente sobre el resto de la universidad.

La colaboración tampoco debería llevarse a cabo en compartimientos estancos donde cada participante conversa sólo con sus pares, sino también con los demás especialistas, en un trabajo mutuamente enriquecedor que luego se exprese en la docencia y la vinculación con el medio. No se trataría entonces de considerar que la universidad es un lastre para una facultad de excelencia, sino conseguir su interconexión activa, colaborativa y transformadora con otras facultades e institutos y con la mayor cantidad posible de actores sociales relevantes.

Históricamente, las dos crisis paradigmáticas de la universidad han tenido su origen en el mismo fenómeno: debido a un sentido de autocomplacencia en los claustros, los procesos socioculturales más importantes de su época le han pasado por fuera. En el caso de la universidad medieval, el desarrollo de la ciencia, de las profesiones aparte de la tríada teología-derecho-medicina y toda la problemática de la primera revolución industrial ocurrió fuera del ámbito académico. Este tampoco acogió la reforma religiosa de Lutero y Calvino ni la expresión de la problemática psicológica, que puso las emociones y pasiones humanas sobre el tapete de la discusión.

Para cobijar esta avalancha histórica y cultural, surgieron las academias de ciencias, las escuelas profesionales no universitarias (grandes écoles, technische Hochschulen), las escuelas de artes y oficios (écoles d’arts et métiers) y las corrientes artísticas y literarias que desafiaron el enfoque religioso y mitológico que las había caracterizado. De allí nacieron tres nuevos modelos a los que me he referido en otros lugares: el de Humboldt enfocado en la investigación, el napoleónico en las profesiones y las universidades técnicas en la producción industrial. De ellos derivó, a partir de los albores del siglo XIX, la universidad que en los 1960-70 conoció, criticó y reformó mi generación.

La segunda crisis paradigmática, iniciada alrededor de los años 80 del siglo XX, se debe a que la cuarta revolución industrial se estaba generando al margen de la universidad y a que las cúpulas sociopolíticas sentían que ya no se requería de conciencias críticas que indicaran el rumbo correcto. En las palabras de dos agudos analistas (Willy Thayer; Bill Readings, 1996), la universidad se había quedado sin razón de ser. Esto se manifestó elocuentemente en la dramática baja del apoyo presupuestario estatal a sus propias universidades (desde más de un 90% a fines de los años 60 a menos de un 20% en los años 2000), originada en que las cúpulas del poder en casi todo el mundo (de derecha o “izquierda”) llegaron a verlas como una molesta y onerosa fuente de cuestionamiento al auto complaciente y lucrativo (para las elites) consenso neoliberal.

Una consecuencia ilustrativa de los mares picados que navega la universidad en el siglo XXI ha sido el autofinanciamiento, donde cada universidad es una empresa y cada académico, un vendedor incansable que debe procurar el ingreso de fondos de donde pueda, no sólo para auto financiar su investigación, sino también para subsidiar su docencia y suplementar su salario.

Observando el contexto más amplio, es necesario recordar que la primera crisis paradigmática comenzó a manifestarse en la segunda mitad del siglo XV y llegó a resolverse sólo a fines del siglo XVIII, es decir, duró alrededor de tres siglos. La crisis actual lleva poco menos de medio siglo y no parece estar cerca de encontrar su punto de salida. Ha surgido un rango de instituciones terciarias con fines de lucro que tratan de satisfacer los requerimientos de la sociedad actual. La mayoría de ellas no ven necesidad de practicar la investigación ni otras funciones tradicionales, sino sólo la docencia en carreras cortas y cursos de actualización, en nuevas tecnologías útiles a los sectores productivo, financiero y de servicios.

Creo que nadie podría afirmar que esta situación vaya a prolongarse nuevamente por tres siglos, pero los problemas del cambio climático, la degradación de la biósfera, la deshumanización del ejercicio del poder y la endemoniada geopolítica actual, con su espada de Damocles termonuclear, hacen pensar que a la vida animal y vegetal del planeta puede tener mucho menos de tres siglos de futuro.

Respondiendo a las grandes osadías

Es claro que ni siquiera en sus mejores tiempos la universidad fue la única generadora de las grandes ideas, los puntos de inflexión epistemológicos, las osadías que cuestionaron todo el pensamiento previo. Me siento tentado a dar dos ejemplos.

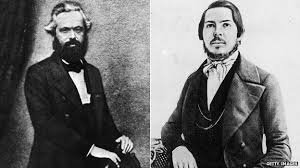

En 1845, dos jóvenes alemanes, Karl Marx y Friedrich Engels, escribieron un libro sin intención de publicarlo (vio la luz casi 90 años después a iniciativa de Riazánov en la URSS, cuando los autores ya estaban bajo tierra). El par de amigos se impuso esta tarea con el objeto de ajustar cuentas con sus fallas de comprensión de lo que llamaron (como al libro) “La ideología alemana”. En su escrito examinaron la filosofía poshegeliana en los trabajos de Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer y Max Stirner, con referencia a numerosos otros autores y trayendo a colación la historia, la economía política y el socialismo. El libro contiene seis apéndices y uno de ellos es un prodigio de síntesis teórica: las llamadas “Tesis sobre Feuerbach”.

En once tesis que ocupan sólo cuatro páginas, Marx expone, critica y supera la vasta obra de Ludwig Feuerbach y en la última de ellas plantea: “Hasta la fecha, los filósofos han procurado interpretar el mundo de diversas maneras. Sin embargo, de lo que se trata es de cambiarlo”. Con esta breve afirmación, Marx, a sus 27 años de edad, pateó el tablero y se negó a seguir el juego de sus colegas filósofos. Por el contrario, los mandó a ganar calle, a cambiar el mundo, sacándolos abruptamente de su zona de comodidad. Él mismo, junto a Engels y otros, dio el ejemplo y procedió a fundar la Primera Internacional, a escribir el “Manifiesto Comunista” y a dedicar el resto de su vida a desentrañar el modo de producción capitalista que quería superar. Que el resultado de sus esfuerzos y el de sus seguidores siga abierto a enconado debate es un tema que supera el alcance de este artículo.

Un segundo ejemplo, esta vez en el terreno de la literatura, fue el protagonizado por James Joyce, especialmente por medio de su obra “Ulises”. Joyce redefinió la novela con gran osadía, rompiendo los cánones establecidos y causando escándalo en círculos literarios. Replanteó la temática, el lenguaje, la manera de presentar a los personajes y de desarrollar un argumento, como también el modo de terminar una obra. En particular, “Ulises” finaliza con un soliloquio (Joyce lo llamó stream of conciousness, corriente de conciencia) de ochenta páginas sin puntuación (!) en la voz de Molly Bloom, la esposa infiel de Leopold Bloom, el personaje central de la obra. Molly habla acerca de su vida, de sus emociones y pasiones, de sus experiencias sexuales y otras, sin auto censura y da fin a la novela con las palabras “yes I said yes I will yes” (sí dije sí acepto sí) recordando su respuesta a la propuesta matrimonial de Leopold.

A mi entender, el irlandés les está diciendo a sus émulos potenciales: escriban exactamente como se les antoje, acerca de lo que se les antoje, rematen como se les antoje y jamás se sientan culpables por ello. De otra parte, a sus lectores, James les dice: mi tarea es escribir y la de Uds., entender lo que se la puedan. No estoy aquí para ayudarlos, sino para instarlos a tratar de comprender qué quise decir y por qué, en un proceso que puede durar siglos. Luego de “Ulises”, Joyce escribió “Finnegans Wake”, el libro que no se parece a ningún otro libro y muy pronto se murió de una úlcera perforada.

He elegido estos ejemplos de grandes osadías, que acaso pudieran interpretarse como grandes groserías (en Chile, grandes roterías) pensando en que surgieron al margen de la universidad, pero con numerosas referencias, ora anecdóticas, ora críticas a ella.

En conclusión, si alguna vez el MIT chileno iniciara su solitario periplo, cabe señalar que sería injusto esperar que se constituyera en fuente de grandes osadías, pero tal vez podríamos aspirar a que se hiciera capaz de identificarlas, estudiarlas, debatirlas, tanto en modo triestamental como extramural. ¿Puede hacerlo hoy la FCFM? A todas luces pareciera que no. Ni siquiera cuenta con un departamento al que pudiera asignársele el trabajo de liderar este afán. La facultad sigue más preocupada de conquistar fondos y distinciones en buena lid y de seguir con lo que ha asumido como su trascendente tarea científico-tecnológica en calidad de protagonista a escala global. En la más que compleja situación actual, a un posible MIT chileno los cortes epistemológicos de cualquier tipo le pasarían por fuera. Para la gran mayoría de los integrantes actuales de la FCFM esa pareciera ser la menor de sus preocupaciones; hay mucho trabajo que hacer y el mundo circundante se ve tormentoso.

Luis Cifuentes Seves es Profesor Titular (jubilado) de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile.

Santiago de Chile, 26 de julio 2024

Crónica Digital